La Navidad del conde, un cuento de Ernesto Taborda Herrera

Una tarde de diciembre en Cartagena de Indias, el conde caminaba por la calle del Bouquet, a pasos rápidos enfundado en un gabán oscuro. Unos niños que correteaban por el vado de la calzada lo tropezaron, y huyeron haciéndole mofas. El conde sonrió.

Quizás la soltería prolongada había hecho de Guillermo La Torre, conde del Bouquet, un hombre introvertido.

Esperaba una carta con el sí de la princesa Camila de Santacoloma, a quien, con la anuencia de su madre Elfrida, le había pedido la mano.

Faltaban pocos días para la Navidad, y aquella se respiraba triste y solitaria, como muchas anteriores, para el enigmático conde.

En medio de sus cavilaciones llegó a casa. El portón estaba abierto. La maleza en la terraza frontal era alta. Cuatro palmeras formaban arcos junto a los ventanales principales.

La oscuridad era ya frecuente en la residencia. El chirrido de la puerta principal se extendió por todo el salón hasta el fondo.

Encendió una lámpara a gas y la colocó sobre una mesa baja frente a un largo espejo inclinado en un rincón, luego acomodó algunas velas en repisas por toda la casa. Dejó el gabán sobre una mecedora de madera llamada ‘mariapalito’ y se quitó las botas quedando en unos curiosos calcetines que tenían huecos.

— ¿Mamá? — preguntó el conde.

— Estoy arriba hijo — respondió una voz cansada.

Una música estridente llegaba desde el traspatio acompañada de risas. Eran los vecinos, — bulliciosos como siempre — pensó el conde. Él, en cambio, fue hasta un ala de la casa dedicada a la lectura y la música. Abrió la tapa de un antiguo piano alemán que, según la madre, había pasado por varias generaciones en la familia y empezó a tocar a Franz Liszt, El valle de Oberman. El sonido de las teclas se esparcía por la casona con una sonoridad de ensueño. La voz de Elfrida desde arriba le interrumpió.

—Música de Navidad, por favor— le pidió.

Siguió tocando a Liszt, y esta vez la voz de la madre le interrumpió parada detrás de él. —Hoy ha venido esa mujer a buscarte. No quisiera verla más—.

Los ojos del conde brillaron.

— ¿Loren?¿Qué dijo?

— Quería verte. Su presencia me dio náuseas. ¿Acaso sigues con ella?

— No. ¿Por qué?.

— ¿Qué le diremos a tu prometida la condesa de Santaco…?

La mujer no terminó la frase. El conde cerró con furia la tapa del piano y un acordé destemplado quedó resonando en la recámara que olía a moho y a humo de velas.

La madre guardó silencio y subió las escaleras lentamente.

— Hay panes en la despensa y algo de café — dijo.

La fiesta de los alegres vecinos parecía aumentar. El conde cruzó el amplio patio. Tres perros mestizos corrieron a saludarle.

Se asomó por la tapia. Un grupo de personas disfrutaba con una banda de música folclórica. Ahí estaban las hermosas vecinas. Una de ellas, Catalina, sentada en las piernas de Sebastián Olaquinta, hacendado y exitoso con el dinero, un sujeto que al conde no le caía para nada bien.

Se ocultó antes de ser descubierto. No le quedaba bien a un conde estar espiando a sus vecinas por el traspatio. Miró al cielo y creyó que los luceros decembrinos eran más brillantes. No supo por qué pero en ese instante pensó en Loren, la chica que le buscaba.

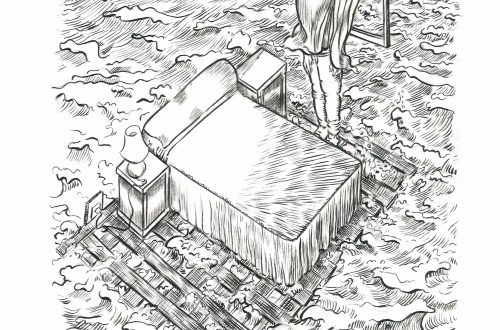

La Navidad lo sorprendió tendido en la cama, leyendo un libro a la luz de una vela.

Elfrida en cambio, se había vestido con un traje de grandes hojas verdes, y peinado ella misma. Así la encontró Martina, a las doce de la noche del 24 de diciembre, sentada en la única mecedora que solía usar frente a la ventana que dominaba toda la calle del Bouquet.

Dos panes junto a una jarra de chocolate aún caliente conformaban la cena.

Martina la saludó. — Feliz Navidad, doña Elfrida — se acercó y la tocó, pero de inmediato se llevó las dos manos a la boca abierta, dejando escapar un grito aterrador que retumbó en todas las recámaras de la casa.

Martina subió corriendo hasta la habitación de Guillermo.

El conde estaba sentado en posición de loto con un libro entre las piernas en medio del humo de un cigarrillo armado por él mismo.

Lo conocía desde niño por eso le habló con propiedad.

— Se acabó Guillermo, Elfrida está muerta, cof, cof — Martina tosía por el humo.

— No es cierto, estamos a la espera de la llegada de mi prometida la condesa de…—

Martina le arrancó de las manos cigarrillo y libro y los lanzó hacia la única ventana de la habitación.

— Óyeme bien Guillermo, no vengo a reclamarte los robos que me haces por el traspatio. Tu madre acaba de morir. Se acabó todo esto. No hay ninguna condesa de Santanada y tú no eres ningún conde! La guionista de todas tus historias acaba de partir de este mundo, ¿me entiendes?

Al instante, un policía entró a la habitación e iluminó con la luz de un moderno celular todo el interior. Guillermo se llevó las manos a los ojos acostumbrados a las penumbras. — Apáguelo — alcanzó a decir. — La luz no es para esta casa —.

Bajó las escaleras acompañado de Martina, madre de aquellas jóvenes del traspatio.

Había ojos curiosos por toda la casa. Alguien dijo: “Es el tipo del gabán”. “El conde”, dijo otro.

“Es el mismo que me robó la otra noche”, dijo Sebastián Olaquinta.

El cadáver de Elfrida estaba siendo acomodado en una camilla. Un par de vecinos habían logrado reconectar el fluido eléctrico de la casona, suspendido hacía tiempo por falta de pagos. Una desbandada de murciélagos huyó en medio de la Nochebuena hacia los modernos edificios que rodeaban aquella estancia de otredad.

Loren también estaba ahí. Lucía una panza enorme. Trató de hablarle a Guillermo que pasó a su lado conducido por dos enfermeros del Centro de Rehabilitación de Adictos donde ya había estado en varias oportunidades.

— ¿Y el padre? — Preguntó un curioso.

— Es él — dijo Loren.

Fotografía Darkroom Galery