Recuerdos de experiencias ajenas

Cada vez habrá más gente que no comprenda cómo una lectura puede formar parte de nuestros recuerdos, de los más propios. La lógica parece implacable: si no lo vivimos nosotros mismos, si se trata de una experiencia ajena, ¿cómo va a formar parte de nuestra vida? Pero una lectura, una lectura vital, puede llegar a estar repleta de recuerdos tan genuinos como los supuestamente verdaderos.

Lo reconozco, mi forma de entender los viajes, el recorrido por las ciudades, tiene poco de curiosidad por lo nuevo. Esto me ocurre especialmente cuando voy (o, en algún sentido, «regreso») a ciudades donde se esconden mis recuerdos literarios.

Soñé Dublín, como tantas otras personas, con el Ulises de James Joyce en las manos, particularmente en la traducción española de José María Valverde (en concreto, la primera edición en la colección Libro Amigo, de 1979, que coeditaron las editoriales Bruguera y Lumen).

La fotografía color sepia de Joyce que aparece en la portada de uno de sus dos míticos tomos se convirtió para mí en algo parecido a un amuleto, precisamente cuando tenía entre dieciocho y diecinueve años.

Mi padre me preguntaba, con todo su natural cariño y preocupación, de qué me iba a servir la literatura a la hora de encontrar un trabajo. Y ante esa duda vital, que yo mismo compartía en silencio, me consolaba pensar en el tono cálido de la portada del libro, aunque esto parezca una tontería.

De aquella lectura tan temprana del libro de Joyce (ya conocía el Retrato del artista adolescente, que me allanó mucho la difícil lectura del nuevo libro) recuerdo en especial cómo evoqué la erudita conversación que tiene lugar en el despacho del director de la Biblioteca Nacional de Irlanda, o para quien se oriente mejor por las geografías librescas, hablo del capítulo noveno.

Allí, entre juegos de palabras con «Hamlet» y «Hamnet«, se desarrolla una teoría que identifica al primero, el príncipe de Dinamarca, con el hijo muerto del propio Shakespeare, quien comparte una pérdida semejante con Leopold Bloom, pues también había perdido a su hijo prematuramente. En definitiva, variaciones sobre las complejas relaciones entre padres e hijos.

Este capítulo se convirtió, con los años, en uno de los ejemplos más significativos de lo que después he llamado «una historia no académica de la literatura», es decir, una manera libre de interpretar la lectura de los autores antiguos.

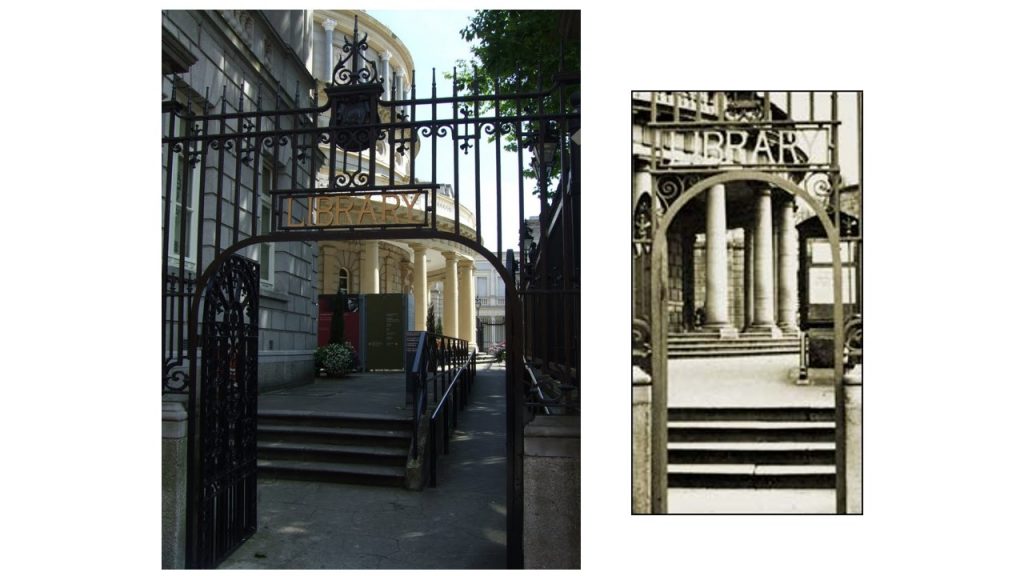

Aquella conversación ocurrió en un lugar y un momento mítico. El lugar todavía queda en pie, pues se trata del mismo edificio donde hoy sigue estando la Biblioteca Nacional de Irlanda, un notable edificio decimonónico.

Necesitaba acudir allí no tanto para rememorar el pasaje de Joyce como para reencontrarme conmigo mismo, con «el otro» que fui y que ya no seré, pero que todavía sigo siendo, para mi propia sorpresa. Así que cuando hace unos años visitamos Dublín, María José (mi novia) no tuvo ningún inconveniente, sino todo lo contrario, para que tuviéramos un primer encuentro con aquel vetusto edifico al caer la tarde, como paseo previo de lo que al día siguiente sería ya una visita en toda regla.

En mi retina había una antigua fotografía de la verja de entrada (esa que aquí veis), fotografía que formaba parte de un lugar único que ahora iba a poder convertir en real gracias a mi propia mirada. No tuve problema en reconocer el emplazamiento de la vieja fotografía, a la que ahora conferí el color de una noche feliz, tamizada por las cálidas luces de los alegres pubs, y el lugar real en donde evoqué el recuerdo de una lectura que ha pervivido para siempre.

Fotografía principal cortesía: Irish Time