Tibieza, un relato de Marta Leonor Puey

Desde la doble altura las ventanas destilan luz con color de siesta. Enciendo un cigarrillo, él duerme en el sillón, yo me siento en el de enfrente y él abre sus ojos amarillos de mirada vieja, yo entorno los míos…

Tres sombras unidas y dispares van por la vereda del sol. Mi hermano de una mano, yo de la otra. Escucho la melodía ronca y rugosa del vals. Estamos frente al parque y tironeo de la mano grande y tibia para desprenderme. No me suelta. La calesita da vueltas y vueltas, cruzamos la calle y la mano se afloja; es la señal. Corro y llego hasta el alambre que la rodea; con la cara pegada a él grito:

-¡El caballo, el caballo quiero!

Montada en el caballito de madera papá me ata el cinturón. La calesita comienza a girar. Mi hermano a la par sentado en un autito da vueltas el volante. Veo pasar la sortija y grito:

-¡Quiero la sortija!

La música ronca tapa el reclamo:

-¡Quiero la sortija!- vuelvo a gritar.

Mi hermano me mira, mueve los labios y adivino que dice “Cállate, nena”.

La calesita se detiene, me desato, bajo del caballito, voy a uno de los caños y enrosco las piernas en él; vuelve a arrancar, ahora tengo las manos libres y flameo. Pasa la sortija… se me escapa, vuelve a pasar y ahora la ensarto. La calesita se detiene, silencio. Busco a papá, no está…

Siento dolor, despierto, la colilla se ha consumido entre en mis dedos, me levanto y voy en busca de una pomada para calmar la molestia de la quemadura.

Iba a primer grado. Ese día al salir del colegio me esperaba la vecina. Se acercó a mí y dijo: “Tu mamá tuvo una urgencia y me pidió que viniera a retirarte”. Volvimos en silencio, entramos a la casa que compartíamos y fuimos a su cocina. Allí dijo: “Sentate que te hago la leche”.

-No, gracias, no quiero leche– respondí.

Ya era tardenoche cuando llegaron los dos. Mi hermano tenía los ojos colorados de llorar y se quedó en el umbral de la puerta. Mamá hablaba bajito con la vecina en un rincón, después nos fuimos a nuestra cocina. Mamá nos sirvió un plato con sopa; mi hermano con la espalda encorvada y la cabeza gacha la ignoraba, yo la revolvía con la cuchara. Llegaron los tíos, nos dieron un beso acariciándonos la cabeza. Mamá dijo: “Bueno, si no la van a tomar vayan a acostarse y apaguen la luz”. Ellos se quedaron murmurando, y escuché que mamá dijo: “Murió…”.

A mamá la empezamos a ver poco. Comenzó trabajar como secretaria, llegaba tarde y la traía un auto importante. Ella, los sábados, arreglaba las dos salas, dejaba comida preparada, se vestía linda y salía. No nos dejaba despedirla en la vereda, pero yo me trepaba a una silla, miraba por la ventana y veía cómo paraba un auto importante. Un brazo con saco y camisa de gemelos le abría la puerta desde adentro, ella subía y partían. En su ausencia, mi hermano no hablaba, yo pasaba el tiempo en el patio del inquilinato saltando la soga y conversando con los vecinos atenta al regreso de mamá. Por la noche me acostaba sola en la cama grande. El domingo a la tardecita ella llegaba con regalos para los dos. Una vez le pregunté por qué los de mi hermano eran más importantes que los míos. Me contestó: “No ves lo triste que está, tenés que comprender”. Nunca pude comprender cómo se miden los sentimientos.

Según mamá yo era atolondrada, de carácter demoledor. Dieciocho años tenía cuando terminé la escuela secundaria con los ausentes y a plazos necesarios para comprender que el estudio no era lo mío.

El verano parecía no pasar cuando me invitaron a una fiesta. Allí los conocí: “Yo estudio filosofía y letras, escribo y trabajo en la redacción de un diario”, dijo Raúl cada vez más cerca mío. César se acercó a los dos con una copa en la mano y preguntó: “¿Quién te invitó?”.

-Alguien – contesté.

Supe que era marchand y dueño del departamento donde se hacía la fiesta, que ambos eran amigos desde hacía años y pensé: de los dos haría uno.

Empecé a trabajar en la galería de César como asistente. Ingresé a un mundo desconocido y supe que mi vida pasaría por allí. Raúl frecuentaba el lugar habitualmente. Con César aprendí. Raúl me atraía. César me dio espacio, crecí, conocí artistas, críticos de arte y comencé a pintar. Raúl me inspiraba. César me propuso matrimonio y acepté; a Raúl no le importó; sabía qué parte mía era suya y nunca sería de César. Me casé y me embaracé. Había logrado concretar la sensación que me produjeron ambos el día que los conocí. Nunca quise averiguar quién era el padre; dentro de mí tenía la síntesis. Nació una niña que a los pocos días huyó de este mundo sin poder superar una enfermedad desconocida. Entendí que lo que ella no pudo superar era a su madre. Raúl lloró. Con César despedimos a la niña y el proyecto de familia. Yo partí a París sin despedirme de nadie.

Llegué en mayo con mi obra en telas enrolladas, un bolso con la ropa necesaria, algunas palabras y frases en francés, contactos y recomendaciones que había logrado en Buenos Aires.

Comencé a convivir con la indiferencia de los parisinos, a contactar galeristas con poco éxito, buscando trabajo para sobrevivir. Pasaron varios meses y el único logro era lavar platos en un café de Montmatre y terminar con la limpieza después de la hora del cierre. Sólo un día libre a la semana tenía para lograr mi objetivo. Ese día subí la empinada calle hasta encontrar la dirección. Una vieja puerta de madera con restos de pintura separaba el afuera del adentro. Tomé la pesada aldaba de hierro y la sostuve un espacio, un espacio de tiempo antes de soltarla y romper por un instante la voz de Nina Simone que se escapaba al afuera desgranando un blues sostenido por los acordes de un piano, y la seguí escuchando hasta que ella abrió la puerta. Se amplió el sonido, el espacio y algo dentro de mí. “Buenas tardes, pasa, pasa”, dijo en español. Su mano tibia se apoyó en mi espalda impulsando mi andar.

–Merci – contesté, y me escuché provinciana.

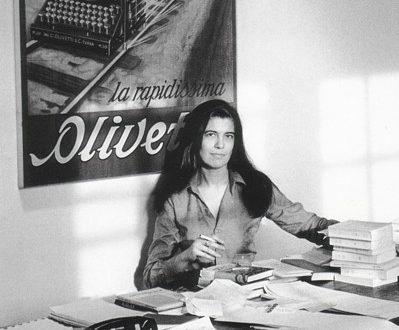

Desde la doble altura los ventanales derramaban luz sobre obras colgadas, otras superpuestas y apoyadas contra las paredes junto a bastidores de madera. Avancé con el rollo de mis telas hacia el centro del espacio. Dos viejos sillones, uno de cuero ajado, el otro cubierto con una manta y un gato que dejó de dormir para observarme con sus ojos amarillos; era todo lo que habitaba en el lugar.

Ella se dirigió a un rincón, bajó el volumen de la música y volvió hacia donde yo estaba. Nos sentamos. El dialogo comenzó en su español plagado de g’s y en mi argentino trémulo y anhelante tratando de explicar mi obra hasta que la historia de nuestras vidas y las sombras del atardecer diluyeron las líneas, colores y formas de todo lo que nos rodeaba. Era pasada la medianoche cuando salí del atelier de Jeanette con la tibieza de su mano en la espalda hacia donde habitaba desde mi llegada a París. Subí los cinco pisos por el caracol de la escalera y llegué al cuarto alquilado con baño compartido; a él me dirigí. Abrí la ducha, me desvestí frente a un espejo en el que me adivinaba detrás de manchas que delataban sus años. Apoyé las manos en mis caderas, las deslicé por el vientre hacia arriba, las dejé caer. Salí del baño descalza envuelta en la bata frotándome la cabeza con una toalla hacia mi cuarto… Sentí premura, me vestí, hice el bolso con la ropa necesaria y regresé.

El dolor de la quemadura no cede.

Al lado de Jeanatte volví a pintar, crecí y mi obra se hizo conocida. Pasado un tiempo me convocaron a una muestra en Nueva York. Jeanette me despidió en el aeropuerto. Era la primera vez que nos separábamos. Acunada en su abrazo, trasmitiéndome tibieza a través de la fina tela de su blusa me dijo: “sin miedos, estarás a la altura de ese público, sin miedos, es tu mérito”.

Miro mi dedo, ya se ha formado una ampolla. El gato estirado sobre el sillón se ha vuelto a dormir.

París no sabe de letargos, pero mi vida es una larga siesta desde aquel día en Nueva York cuando alguien con el teléfono en la mano me dijo: “atienda, es de París para usted y dicen que es una urgencia”.