El evangelio de los perros, un cuento de Rodolfo Lara Mendoza

Decía que era el rumor del río. Si estaba cansada, caía rendida en el acto. Pero si el sueño tardaba en llegar, o se pasaba la noche sin dormir, le atribuía su desvelo a aquel rumor. Entonces sentía que del rumor se separaban voces y que éstas pronunciaban nombres o algo que parecían nombres. Nombres de gente que no conocía o pensaba que eran gente del pasado, gente olvidada. Así que se daba a la tarea de hacer memoria, pero los nombres que recordaba no eran los que mencionaba el río, sino los de la gente de la que hubiera preferido no acordarse. Pero lo hacía cada noche. Revivía el pasado y a través de él volvía a descolgarse hasta esa vida presente que llevaba bajo uno de los puentes de la Avenida Recoleta, esa vida que en los primeros años le pareció un infierno, pero que con el tiempo fue aceptando como parte de la carga de un mundo que le había tocado. Se consolaba pensando en esos otros que no habían tenido siquiera esa oportunidad, los que fueron abatidos en las calles o sacados a rastras de sus casas y de los cuales, a la fecha, se ignoraba su paradero.

Aunque ella no sabía de fechas ni de paraderos. Lo suyo era el río y su imparable rumor. El río y las perras. Tenía cuatro —Pelusa, la Negra, Chichí y Princesa—, que le daban cada año camadas de entre seis y ocho cachorros cada una, que luego echaba a la calle por los lados de Patronato o el Centro, segura de que un buen día se tomarían la ciudad e impartirían su justicia a dentelladas. Porque también estaba lo otro, eso que estalló un martes y que, aunque agónico, se arrastraba todavía hasta ella en la forma de carabineros y militares que se turnaban para poseerla. Estaba el que apartaba, con el cañón del fusil, las sábanas que colgaba en las vigas del puente para verla desnudarse, a la par que desaparecía una mano entre la pretina del overol. Otro que la golpeaba y después juraba quererla. También el que le reclamaba por hacerlo esperar como un weón mientras se revolcaba con cualquier concha e’ su mare en la Alameda o el Cerro San Cristóbal. Más allá el que pensaba que a ella la complacía aquello, aunque pudiera decir ‘No’. Pero algún día los perros…, pensaba Alma, ilusionada. Algún día los perros…

Por años los había visto escribir y borrar y volver a escribir, en las paredes y en los postes de luz, aquella bienaventuranza. Durante años los había visto olfatear las marcas de orina que dejaban otros perros, como si leyeran, y después seguir de largo sin acotar nada o en su defecto orinar encima de esas marcas como si agregaran palabras. A veces un mismo perro volvía a mear en el lugar donde antes ya lo había hecho. Esto era a los ojos de Alma como si aquel corrigiera lo escrito o lo borrara para que otro quiltro escribiera en esa hoja encalada el mismo pasaje, ahora en un tono más adecuado a lo que el texto expresaba. Más de una vez se dio a la tarea de seguirlos de cerca, lavando con agua los muros donde meaban, hasta convencerse de que a los animales les daba igual que borraran sus marcas, como si en vez de una escritura aquello fuera un grito guardado con celo desde el nacimiento, un grito cuyo único objetivo consistía en ser lanzado al mundo, aunque nadie lo escuchara, o un canto entonado por un infinito séquito de animales, cada uno interpretando, a su tiempo, la parte que le tocaba, sin poder entender el mensaje en su totalidad, pero jugándose en ello la vida, tal como Alma creía que debía ser y expresarse un verdadero evangelio.

Por eso no le sorprendía encontrar a esos mismos perros famélicos en las aceras, atropellados o baleados por los militares. O desollados vivos. O quemados con aceite hirviendo, pudriéndose en vida en algún rincón de la urbe. Era el destino que aguardaba a todo el que portaba una luz o un asomo de verdad. El precio que había que pagar. Y ante eso, Alma sólo podía escupir su insulto a solas, contemplando entre lágrimas al animal que agonizaba.

Alma, que hasta la fecha del golpe había sido una fervorosa cristiana, comenzó a mirar las cosas de otro modo al enterarse del silencio de algunos obispos y el apoyo que otros dieron a los militares. La doble moral de quienes hacían uso de la fe para enriquecerse —a la par que pregonaban el Sermón de la Montaña— le incomodaba en extremo. Y si antes de aquello, el sólo hecho de leer en una misma línea las palabras perro y evangelio, la hubieran horrorizado, en vista de la carnicería que vino después, la idea de que los perros anunciaran el amanecer del mundo cobró fuerza y aquella amalgama verbal perro-evangelio comenzó a exhalar ante sus ojos un aire de pureza que sólo podía ser el reflejo de la bondad y la lealtad de esas criaturas tan distintas a los seres humanos.

Y que otros se dieran a la tarea de recogerlos, ella estaba para liberarlos y poblar las calles con aquellos seres de ojos suplicantes y náufragos. Lo demás era noche cerrada. Silencio en el que no tenía cabida voz humana alguna, aquel engreído juguete de Dios que desde hacía tiempo yacía hecho pedazos. Los perros, en cambio, seguían incólumes. Eran ellos los llamados a proclamar el fin del mundo, el salto hacia una nueva dimensión del espíritu.

Una noche los escuchó aullar como nunca. Al instante supo que anunciaban algo. Apuró la cena (unos encurtidos que ella misma había preparado), se echó encima una agostada pelliza y anduvo por los alrededores de La Moneda, evadiendo la guardia nocturna a fin de presenciar el milagro. Se convenció después de que no iba a haber tal. Lo que sí había era aquel cuadro repetido de calles despobladas, edificaciones augustas y quiltros que le aullaban, sin saber por qué, a la luna.

De vuelta al puente se topó con una patrulla militar. Alguien la reconoció desde la parte de atrás del camión. Tras humillarla, gritándole que ella era la dama de Yáñez, la polola de Riquelme, la patas negras de Silva, y luego de darle en la cabeza con una caja de cigarrillos vacía, la dejaron seguir su camino. Decepcionada por el falso augurio de los perros, Alma bajó encogida de frío por un puente cercano y se encaminó a su refugio, andando junto a la corriente del río canalizado. Como de costumbre, salieron a recibirla Chichí y Princesa. Suavizó su tristeza el ver a las dos perras menear sus colas con tanta fuerza que se azotaban a sí mismas los costados. Al descorrer la cortina, encontró al carabinero sentado en el camastro. Era uno que ya conocía. Al verla, dejó salir el humo azul que escondía en sus pulmones y la miró con ojos de diablo. La Negra, emocionada por el regreso de su dueña, tropezó al carabinero y este la despachó de una patada: ¡A ver si así dejan la weá!, dijo, tirando a un lado la colilla de su cigarro. Alma se inclinó para consolar a la perra y el golpe que recibió en la oreja la hizo perder el equilibrio. ¡Ahí tienes, concha e’ tu mare, pa’ que le cuentes al milico con el que te revuelcas! Un segundo golpe en la cara le borró un instante el mundo.

La despertó el peso del hombre oprimiendo su caja toráxica, al punto de cortarle la respiración. Podía sentir su aliento, el tufo de cebolla al hablarle. ¿Te gusta así bien adentro, perra? Dime que te gusta bien adentro. Alma no respondía. Estaba paralizada. Temblorosa por el pensamiento que hacía nido en su cabeza y por la mano que, en su pensamiento, se deslizaba debajo de los cartones-colchoneta, tanteando, entre las tablas, hasta empuñar un pedazo de frío que al instante adquiría forma y consistencia. ¿Te gusta así bien adentro?, decía para sí misma mientras le hundía el frío al hombre en el costado y este se contraía y trataba de decir algo, y ella lo sacaba y se lo hundía otra vez en las costillas. Dime que te gusta bien adentro. Y luego no había pensamiento ni palabras, sino una risa con manos que hundía una y otra vez aquel frío enrojecido en el corpachón del hombre, y el maromo que se dejaba caer sobre ella, desmadejado.

A la par que dejó de moverse, el peso del hombre se multiplicó. Volvió a hacerlo este paco culiao, pensó Alma, consciente de que debía sacárselo de encima a la mayor brevedad. Tras varios intentos consiguió echarlo a un lado y pudo respirar. El carabinero, con los ojos en blanco, se contraía en el camastro como si no acabara de eyacular, mientras Alma se subía el pantalón, tratando de aplacar el temblor de sus manos. Un temblor que había iniciado en la mano que sostenía el cuchillo en su pensamiento y había acabado por inundarle todo el cuerpo. Ahora creía ver el filo enrojecido junto a la colcha donde Pelusa amamantaba a sus cachorros.

Se puso la blusa, aún agitada, la pelliza desteñida y se subió el capuchón. El carabinero, que había girado sobre sí mismo para incorporarse, se inclinaba ahora en el borde del camastro, tratando de coger sus pantalones. Silbaba. Afuera el río bramaba con fuerza. Alma apartó la cortina, caminó por el empedrado seguida por la Negra, que cojeaba de modo lastimero, y se detuvo ante el torrente. Pensó en correr río arriba, como el puma que escapó de sus captores y halló el camino de la montaña siguiendo el cauce del río canalizado. Y así lo hizo en su pensamiento. Después recordó que el río alguna vez le había traído el nombre de un muchacho. El mismo que debía tocarle en suerte en la fiesta de Quince de su hermana. Pero el joven, que se había enfermado, no pudo asistir y Alma tuvo que bailar con otro. Ahora no se acordaba del nombre y si pensaba en ello era por culpa del milagro que anunciaron los perros y no pudo concretarse. Lo demás no importaba, era parte de su día a día. La ración de infierno que a bocados lentos se tragaba. Se palpó el borde del ojo. Empezaba a inflamarse. Se acomodó el capuchón, poniéndoselo de lado como si el joven de su recuerdo fuera a verla. ¡Qué chucha de frío!, dijo, sobando sus hombros. Sus brazos sobre el pecho trazaron una equis. ¡Y ni siquiera fuma este mono culiao! Comenzaba a amanecer, aunque arriba, en la avenida, no pasaban todavía los autos. El disco de la luna, entre los árboles raquíticos de la orilla, le recordó el aullido de los perros. Ahora se habían callado. Sólo bramaba el río. Como si arrastrara piedras. Las ruinas de la ciudad. Adentro, en su pensamiento, seis cachorros lamían desesperados la sangre de carabinero que empezaba a gotear en el empedrado.

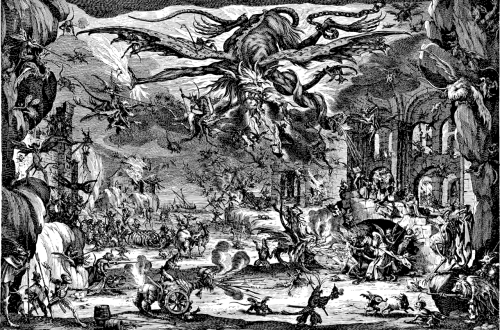

Fotografía: Rodolfo Lara